提车当天,提到的小米YU7居然是维修过的?

日前,一位YU7车主在社交平台爆料称:自己在北京某米汽车工厂店购买的全新某米YU7存在多处维修痕迹,疑似官方将维修车作为新车出售。

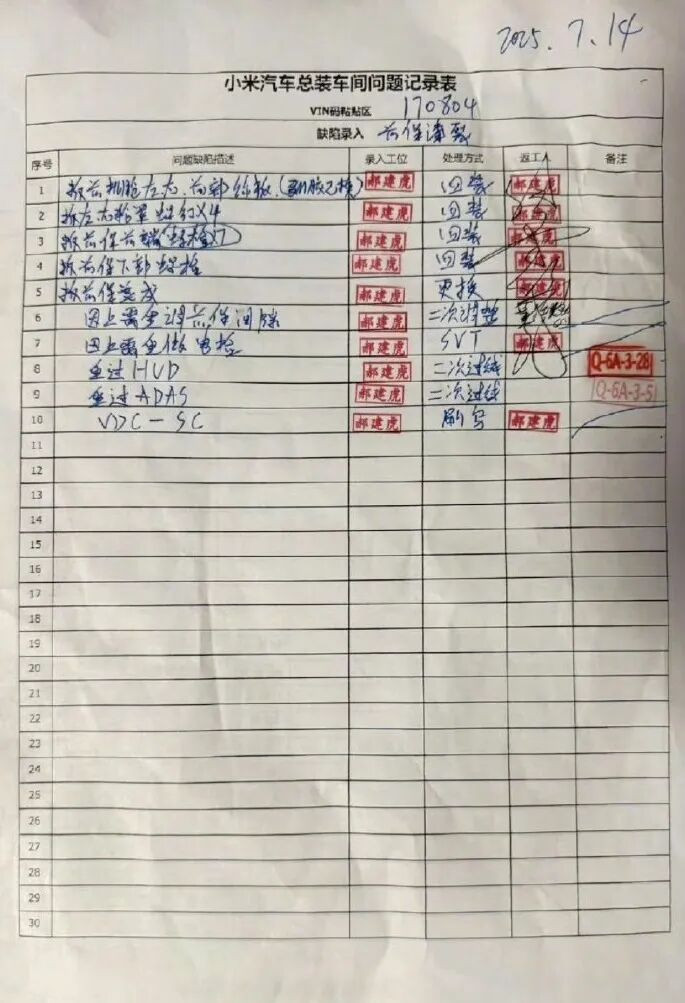

证据是,在前备箱附带了维修单,维修单上写明了地点、车架号、维修项目等。

这张《小米汽车总装车间问题记录表》“问题缺陷描述”一栏记录的问题多达10处,且“录入工位”、“返工人”这两栏中,都有相关人员的姓名盖章,且“处理方式”一栏中,出现“更换”、“二次调整”、“SVT”等字样。

看完这些,博主问过车厂里专业人士,这辆车可能是过完总装车间,被质量部的OK线发现前保油漆开裂,进入调试返修更换,“返修三确认”完后,重新进入下一道工序,但没有及时拿出来“车内返修单”。

返修单,属于车间返修流程的常见作业事项!

但是,为什么到4S店还没被发现,甚至交到客户手里?

这个确实让人看的“疑虑重重”。

根据车主描述当天事情经过得知,提车当天中午付款后到店一直没法提车,销售向车主解释是车辆正在临时进行“软件升级”,一直拖到晚上才交车。

直到自己在前备箱发现维修单后才意识到原来白天车辆是在维修。从维修单来看,自己的车辆被更换了前杠和一堆拆装。

销售还表示:当天交付的大家的车辆都有这样的“升级”。

不过有网友发出质疑,为什么车主7月份提车出现的问题,10份才拿出来说事,难道是有意为之?

车主称中间和小米客服也有过几次沟通,被客服一再拖延,也未给出明确的解决方案。

难道,真的是条件没谈拢才闹起来的?

除了此次“维修车”事件。

近期,小米汽车还因“多出零件”和“测试车”事件引发热议。

10月12日,浙江金华的车主提了一辆小米YU7 Pro。10月14日,车主在更换脚垫时,发现主驾下方地板有隆起。

拆开检查后,发现地板下方有一个L型金属零件,上面带有编号和二维码,但扫码后只显示编号,无零件名称等信息。当车主追问零件来历和安全隐患时,售后负责人口头解释为“工厂疏忽”,却拒绝提供书面说明。

同时,在8月16日,王先生购买了一台小米YU7。

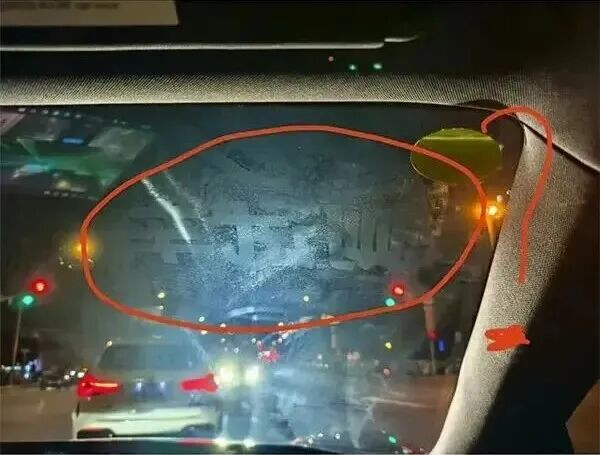

结果9月5日晚,等红灯时发现车辆前挡风玻璃上显现出“测试车”三个大字的印子。

最终,厂家上门致歉,并为用户提供了相关测试数据,数据证明排除了车辆经过暴力测试和动态测试的嫌疑,双方达成一致。

说真的,这些小插曲都挺让人在意的。无论是交付时把零件落在车里,还是待交付又返厂维修,把工单忘在车里了。

其实车本身应该没啥问题,但几十万的大件,用户拿到手看见这些,心里难免有点不舒服。知道小米汽车交付期可能挺赶的,不容易,但流程上的小细节往往是见证车企管理水平的地方,要是能再盯紧点,用户时才会更踏实,才会少那些是是非非。

大家知道,近段时间的小米汽车争议实在太多了。先有成都起火事件,后有车主在车内发现不明零件,现在更离谱有车主反映小米把“维修车当新车卖”。

一系列的事件叠加在一起,很难不让用户心生疑虑,小米汽车的质量和安全把控到底有没有问题?

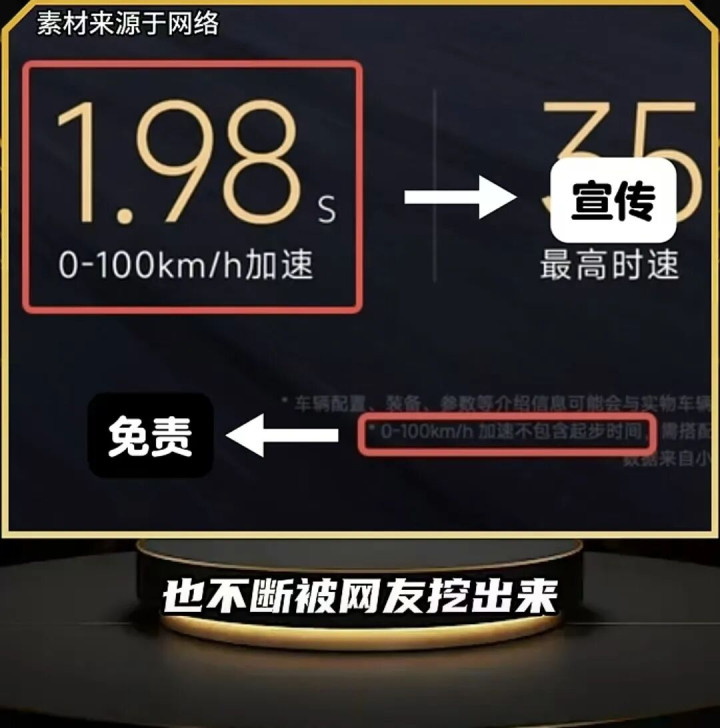

与此同时“大字宣传,小字免费”的营销方式,也不断被网友挖出来,使得小米口碑急转直下。当然,关于上述事目前都还在调查阶段,官方和有关部门都没有给出正式的声明。

这些消息出来以后资本市场还是出现波动。

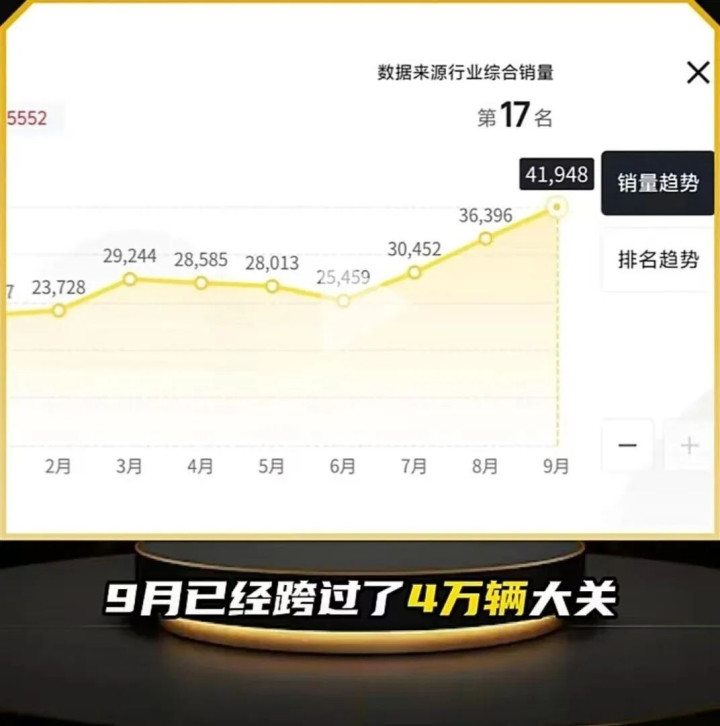

但小米交付量确实还在增长,9月已进跨过4万辆大关。现实问题是,小米汽车正在面临着所有造车新势力的共同的难题。

小米汽车该如何平衡快速扩展与产品质量的控制?

前几年新能源市场,可能更多是尝试期,但如今无疑已进入了理性期。

毕竟新能源汽车渗透率已经有了50%了。消费者对于质量安全的关注度已经超越那些花里胡哨的东西。

从商业角度小米汽车已度过商业市场培育期,到了爆发式增长阶段,在市场培育阶段,用户对于小米各种问题的容忍度可能更高一些,毕竟一开始新鲜感还是有的。

但如今小米汽车已经有了一定规模,用户新鲜感已经过去,思考也更加理性,所以这个阶段是质量、口碑、品牌形象确认一个关键时期。

如果现阶段发生质量与安全问题,小米置之不理,那么就很容易成为负资产品牌的。

卓信宝-股票线上配资平台-配资114查询网-网上配资平台配资门户提示:文章来自网络,不代表本站观点。